Por Xabier Irujo Ametzaga.

Fue Bertrand Russell quien afirmó que la democracia es parte de la herencia cultural de un Estado de Derecho y que, en una sociedad madura, requiere al menos un siglo de cuidadosa maceración. En efecto, veinticinco cortos años de constitucionalismo miope no son en modo alguno suficientes para depurar doscientos largos años de guerra y sufrimiento, rubricados al fin por cuarenta sofocantes años de dictadura franquista. La consecuencia lógica de todo ello es la recurrencia a cálculos políticos dignos de alguno de los abigotados gobernadores provinciales de otro tiempo. Entre ellos sobresale hasta hoy, por su falta absoluta de respeto hacia la democracia, por el menosprecio que entraña con respecto a la voluntad mayoritaria de un pueblo, de un Parlamento y de un gobierno, por su completo desconocimiento del origen y evolución de la estructura política autonómica, por su módica visión de futuro y, fundamentalmente, por su angosto simplismo militarista, la escasísima intervención de José María Cuevas.

Es ciertamente muy difícil de digerir. No pasa nada por ilegitimar y dar por nulas cerca de un millón de voluntades democráticamente expresadas en las urnas; no pasa nada por clausurar un Parlamento y, despojando al pueblo de sus representantes legítimos, inhabilitarlos en sus cargos; no pasa nada por asaltar la sede de un gobierno elegido por el pueblo y arrebatar la legitimidad de las que los ha dotado el electorado e imponer en su lugar a regentes u orientadores políticos elegidos a dedo; no pasa nada por ilegitimar a tres de los seis partidos políticos que componen dicho Parlamento e ilegalizar a uno de los tres restantes; no pasa nada por amordazar, en fin, a una sociedad y a sus instituciones representativas, a un gobierno, a un Parlamento y a tres diputaciones; no pasa nada por conculcar los derechos políticos fundamentales de todo un pueblo, por enterrar los valores democráticos de toda una humanidad o por obviar valores universales tales como el de la igualdad, la justicia o la libertad, e imponer así el pensamiento único. No pasa nada.

En efecto, el pasado más reciente pesa demasiado. Veinticinco años de democracia no son suficientes para que una sociedad se oxigene, se depure y digiera la hiel y la saña que engendran guerras y dictaduras. En el siglo veinte el Estado español y sus ciudadanos han padecido cincuenta años de dictadura, tres años de guerra y veintiséis de Transición, todo lo cual deja un minúsculo resto de veintidós de génesis democrática. Muy lejos de los cien años de democracia británica, irlandesa y suiza o, restando años de guerra y ocupación, los noventa y cinco años de democracia belga, holandesa o francesa. Muy lejos de los cerca de noventa años de democracia uruguaya y los largos setenta años de democracia chilena. A buena distancia de los cerca de sesenta y cinco años de democracia italiana y alemana. Y, si a ello se añaden las tres guerras carlistas que azotaron un siglo XIX salpicado de gobiernos de Transición, el saldo es ciertamente amargo, ruinoso y desgarrador.

La falta de cultura democrática del gobierno del Partido Popular, heredero de su propio pasado, resulta a la vez pasmosa y abrumadora. Y se refleja en todos los órdenes de la vida política. Desde que Aznar fue formado y elegido a antojo de su predecesor, ha hecho gala de su negativa al diálogo. Más aún, obsesionado por lo que denomina el problema nacionalista y, azorado por la incapacidad electoral que su partido ha demostrado en la Comunidad Autónoma Vasca y en Cataluña, encomia las ventajas del no diálogo. Incluso ha llegado a anunciar, no hace dos días, en una cena con destacados cuadros (acepción por cierto de fuerte olor a rancio) de su partido, entre los que se encontraba lógicamente su propio yerno, que tan sólo una mayoría absoluta es capaz de dar respuesta a los asuntos de estado. Una mayoría suficiente para evitar el diálogo con otras fuerzas políticas, el estado de derecho más cercano al totalitarismo. Consecuencia lógica de no dialogar es la ausencia de un debate real entre fuerzas políticas, por lo que el Partido Popular cae una y otra vez -no puede ser de otro modo- en la estrategia de la deslegitimación, del insulto y de la amenaza. La apostilla a la intervención de Cuevas es la encuesta de Buesa, nítido ejemplo de esa forma de hacer política: propiciar un sondeo con dinero público en el que se pregunta a un conjunto de empresarios vascos sobre la conveniencia económica del Plan Ibarretxe. Resultado: tan sólo un 7% de los encuestados contesta. Pese a ello Buesa dar por bueno el producto que se hace público a las pocas horas. Verdaderamente roñoso. Así no debería hacerse política en un estado civilizado y de derecho.

No obstante, el Partido Popular se ha aventajado tanto en su apología del no diálogo que ha llegado incluso a especular sobre la posibilidad de no dejar opinar y razonar a la oposición. A ello apuntan las declaraciones de José María Cuevas, quien azuzado por Aznar y sin contar con la aprobación de los propios miembros de la CEOE, sin detentar un cargo público refrendado en las urnas y, por ende, sin la legitimidad que para tratar de este tipo de materias se requiere y, lo que es aún más grave, sin detenerse ni tan si quiera un instante a sopesar las consecuencias que de respaldar semejante cálculo político podrían deducirse, ha hablado demasiado, demasiado rápido y demasiado mal. Por todo ello se ha visto sin duda obligado Confebask, de mano de un vistosamente perturbado Ramón Knörr, a negar precipitadamente cualquier vinculación con dicha conjetura. Pero todo ello es consecuencia lógica de lo anterior, consecuencia de una desoladora carencia de historia democrática.

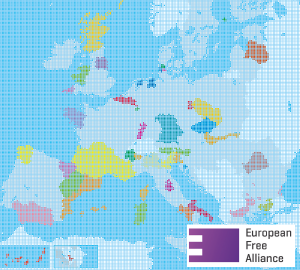

La política vertical de confrontación e imposición auspiciada por el Partido Popular conlleva el descrédito social de la democracia y la falta de fe en un Estado de Derecho. Y es éste un precio que pagamos todos. Nadie cree hoy en la independencia de un Consejo del Poder Judicial dividido, voto a voto, en dos bandos irreconciliables y dirigidos ideológicamente desde las sedes de los dos partidos mayoritarios en Madrid; nadie cree en la labor de los parlamentos cuando el propio gobierno del Estado evita el diálogo como si de una mala tentación se tratara, y orea a los cuatro vientos las virtudes del no diálogo, de la mayoría absoluta y de la concentración del poder en pocas manos. Nadie cree en la democracia cuando el Partido Popular impone con consenso o sin él su voluntad en cuestiones tan graves como el llamado eufemísticamente pacto por la justicia, la reforma del sistema educativo o una declaración de guerra. Nadie cree en la justicia representativa ni en la legitimidad de las instituciones cuando Aznar elige a dedo al presidente de su partido y candidato a las elecciones o cuando patosamente envía a amenazar al presidente de la CEOE con el atropello de los derechos políticos de todo un pueblo y aún se permite aducir que no pasaría nada. Nadie cree en la legitimidad de unas leyes que, cuando prohiben o estorban la política gubernamental son corregidas a voluntad del propio gobierno en el cual se reconcentran los tres poderes del Estado. Nadie cree ya en una Europa unida y de los ciudadanos cuando desde el gobierno se amenaza histriónicamente con que no habrá Unión si no se mantiene, por un lado, el monto de los donativos que han percibido hasta hoy, y por otro, la cuota de representatividad parlamentaria, aún por encima de la legitimidad representativa proporcional a su población de derecho. Nadie cree en la Unión Europea cuando, dando la espalda a sus socios naturales, un pequeño Quijote se permite arrojar a su antojo al estado y a su población contra los molinos de mano de Bush, ante la mirada crítica de quienes subvencionan cerca de un 7% del gasto público del Estado y alimentan la economía del mismo.

La caprichosa utilización del poder judicial, la aleatoria política de alianzas cuyo efecto más directo va a ser el saldo negativo y la coz con las que va a regresar Aznar de la conferencia intergubernamental de Roma, la grosera utilización de los tres poderes del Estado y del aparato de gobierno, la incivil publicidad de la columna vertebral de toda democracia cual es el diálogo, la dialéctica parlamentaria y el acercamiento de las partes, y, por fin, la obsesión caduca por la unidad patria aún por encima de la voluntad popular, del refrendo de las urnas, de la calidad de vida de los ciudadanos o de una realidad histórica, social y, como avanza Maragall en Cataluña, económica evidentes, son sólo algunos de los aspectos más destacados de la impenitente falta de perspectiva democrática de un gobierno y de una sociedad que no ha aprendido ni tan siquiera a convivir y a avanzar en paz. Inmadura obsesión de un gobierno sí, pero una ceguera o alucinación muy gravosa, cuyas secuelas sobrellevamos diariamente todos los ciudadanos: dilatación del conflicto vasco, sostenimiento de la violencia, crispación de la vida social y política, creciente carestía de la vida, y en Europa, sustantiva mengua de los ingresos provenientes de los fondos de cohesión e incremento absurdo de gastos de guerra. Quebranto absoluto de una todavía impúber cultura democrática, un valor sin el cual un estado queda reducido a un corral en el que la población es poco más que un rebaño hambriento.

Fuente: Xabier Irujo